ドローンや無人機の領空侵入へ日本と欧州で懸念が高まっている。どちらも地域の緊張を高めているのは間違いなく、領空侵犯は攻めやすく守り難いうえに、パイロットは当然乗らないため侵犯する側が人命を失うリスクは低い。ドローンや無人による領空侵犯は地域の緊張を一層高めかねないだけに対応が急がれる。

欧州はロシアから

欧州でドローンによる領空侵犯へ懸念が高まったのは、2025年9月だった。ポーランド国防省は10日、ロシアがウクライナを攻撃した際に領空侵犯があり複数のドローンを撃墜したと発表した。英国での報道によると、ドローンは実際に攻撃を仕掛ける機体に混じった、おとり(デコイ)機だったという。NATO(北大西洋条約機構)は、加盟国内領空へのドローンの侵入に厳しく対応するとしたものの、13日にもルーマニアで発生した。ポーランドもルーマニアもウクライナに隣接しているため、ロシアによる侵攻が膠着状態にある中、いずれは起きると懸念していたのは間違いない。今回の侵犯を偶発的な事案として捉えず、「周到に計画し、NATOを試している」との観測があったことからもそれは明らかだ。

国内外の報道を合わせると、ロシアが使用したのは、イランから技術導入した機体であるとされ安価に製造できるのが特徴だ。国境を越えたドローンの侵入は世界でこれまでも話題になっている。記憶しているところでは、2014年4月に韓国の大統領府の上空を小型無人機が通過。韓国内に墜落後、大統領府を上空から撮影していたことが分かった。かつての領空侵犯は有人の情報収集機だったり力を誇示するための爆撃機だったりしたが、ドローン・無人機も近年は顕在化し、欧州の懸念を一気に高めたのが、2025年9月に起きた領空侵犯だった。NATO加盟国は「ドローンの壁」と呼ぶ防空システムを構築するとするなど大わらわになっている。

日本では中国から

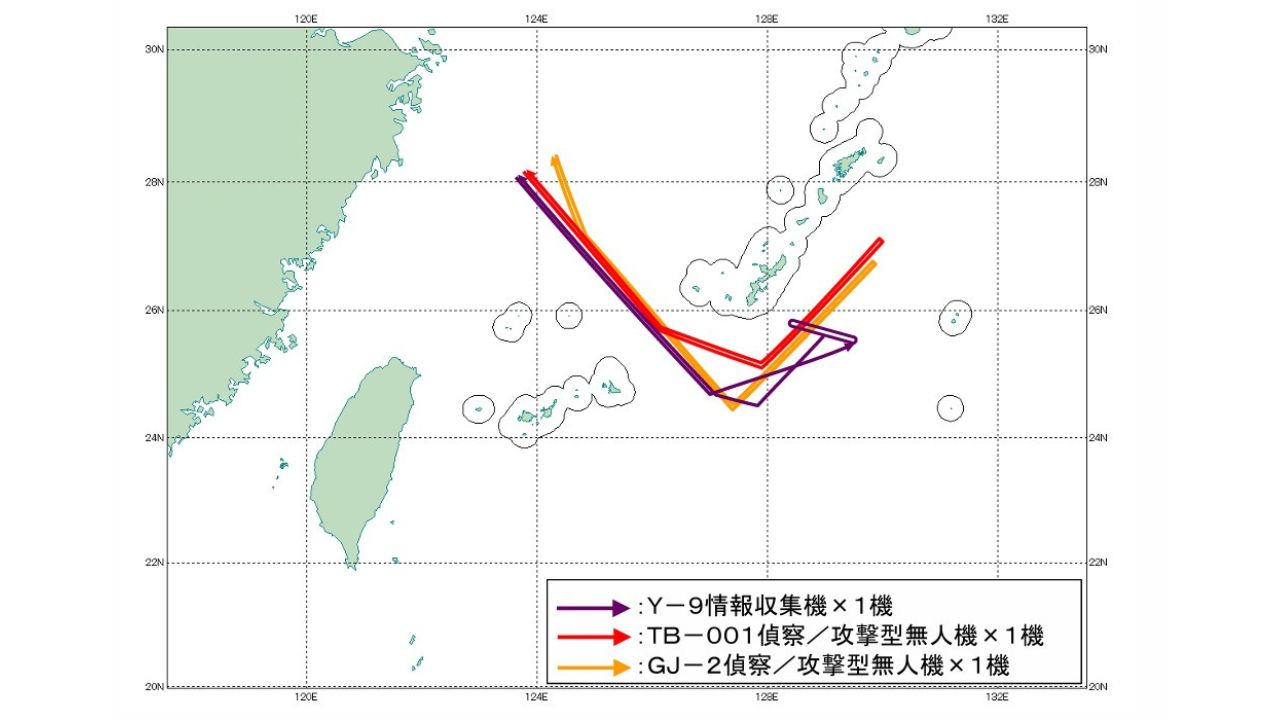

一方、日本は中国が飛ばす無人偵察機が頭痛のタネになっている。防衛省統合幕僚監部の2025年4月24日の報道資料によると、この日の午前中に、TB-001、GJ-2偵察攻撃無人機が、有人のY-9情報収集機と共に東シナ海から飛来し、沖縄本島と宮古島の間を通過し太平洋へ抜けた後に反転し、東シナ海へ戻ったと言う。6月30日には、BZK-005無人偵察機が同じく東シナ海方面から飛来したとしている。

航空自衛隊は戦闘機をスクランブル(緊急発進)させて対応したが、統合幕僚監部が公表した2024年度のスクランブル回数は704回で、このうち沖縄方面を担当する南西航空方面隊の発進数は411回と他の方面隊に比べて格段に多く、対象となった相手機の所属は中国が約66%でロシアの約34%を上回っていた。また、インターネットで公表されている一部報道機関の記事によると中国の無人機は太平洋への飛行が増加しており、中国が無人機の運用態勢を確立したとの観測も出ている。4月24日の飛行例も、この観測に当てはまるのかもしれない。南西航空方面隊のスクランブルが増えていることは、米国の防衛専門サイト、ブレーキング・ディフェンスでも取り上げられ、海外でも関心を呼んでいる。

無人機を使って「スクランブル」

共にドローン・無人機に悩まされている欧州と日本だが、大きな違いがあることはすぐに分かる。欧州が手を焼くのは小型のドローンに対し、日本が相対するのは機体サイズのより大きいMALE(中高度長時間滞空型無人機)だ。9月の欧州の事例では、デンマークへドローンを発進させたと見られる貨物船をフランス当局が拿捕してもいる。このため、日本も同様な事例への警戒が必要だが、日本はまず、これらMALEによる領空侵犯への対応を考えているとされる。

その手段が一部報道機関で記事となった、ゼネラル・アトミクス(GA-ASI)のMQ-9Bシーガーディアンを用いてのスクランブルだ。報道によると海上自衛隊が2027年度に導入するシーガーディアンを使い航空自衛隊が3年間程度検証を行うとされ、2026年度の概算要求に約11億円が計上されたと伝えられている。

空対地ミサイルは既に搭載可能だが

TB-001などはいずれもプロペラ推進式で直線翼を持ち、巡航飛行の速度は航空自衛隊のF-15、F-2戦闘機よりも格段に低い。このため、スクランブルで発進したF-15やF-2は無人機と接触後に速度を落として飛ばねばならず、燃料消費率は非常に高くなる。中国は日本の対応を図りパイロットの疲労蓄積を試みているのは間違いなく、容易にやめはしないだろう。戦闘機での発進を続ければ中国の思うつぼになるのは想像に難くない。

これへの対策がMQ-9Bによるスクランブルだが、現時点で具体的な方法は伝えられておらず、シーガーディアンはそもそも海上監視用だ。このため、監視飛行中にスクランブルの要請を受ければ、そのまま接触地点へ向かうと思われるものの、MQ-9Bの飛行巡航速度は時速300km前後。速やかな相手機との接触を図るには、監視海域を頻発する飛行ルート付近に設けると言った工夫も必要となる。これらは、既に構想自体が報道されていることから関係者が模索しているのは間違いない。

しかし、機関砲と空対空ミサイルを積むF-15、F-2に対して、MQ-9Bはどのような兵装になるのか。既存のMQ-9Bが搭載するのは空対地用のAGM-114ミサイルだからだ。海外では英国BAEシステムズが開発した70㎜ロケット弾にレーザー誘導キットを取り付けたAPKWSも登場しているため、有人機に搭載されるこうした武装も考えられる。さらに、遠隔操縦するMQ-9Bへ如何に相手無人機の動向に即した指令をリアルタイムで送ることができるかという課題も考えられる。これらにはGA-ASIの協力がもちろんあるだろう。スウェーデンの大手防衛企業サーブのシステムを用いた早期警戒型の開発も2025年に発表しているように、GA-ASIはMQ-9Bの用途拡大に積極的だ。

かつて構想された「空中巡洋艦」

2025年9月19日に公表された「防衛力の抜本的強化に関する有識者会議」の報告書は無人アセット防衛能力について、日本の取り組みは「遅れていると言わざるを得ない」としている。解消へ積極的に手法を探るべきだが、欧州の領空を今回侵犯したドローンはおとり用というものの、数ある中には爆薬という「武装」を施していた型があった可能性も排除できない。対して、日本に飛来するTB-001などは武装ができつつも、主翼下にそれらがなければ、「丸腰」となる。丸腰でも領空侵犯に間違いない中、仮に自衛隊が撃墜した場合、日本国内の世論の動向や中国がこれをどう利用するかは未知数だ。これに対しては、先例として2023年2月にアメリカ国内で撃墜された中国の偵察用気球があることを示し続けていくべきだろう。非武装かつ無人機であっても、領空を侵犯し引き返す意図がない機体へは厳正なる対応が必要なのは間違いない。

日本の防空は1980年代後半、海上自衛隊の護衛艦隊の防空能力の向上へ、哨戒機P-3Cに早期警戒管制能力を持たせ、同時多目標攻撃ができた米国製のAIM-54長射程空対空ミサイルを多数搭載する「空中巡洋艦」構想があった。「空中軍艦」や巡洋艦より戦闘力が高い「空中戦艦」と言わなかったところに、「自衛隊は軍隊でない」と言わねばならなかった1960年代、70年代の名残を感じるものの、P-3C空中巡洋艦は陽の目を見なかった。しかし、突飛と思えるアイデアでも構想や検証レベルなら、いくら出しても構わないだろう。その方が思わぬ副産物が得られることもある。MQ-9Bシーガーディアンによるスクランブルの検証は行ってみるべきだろう。

航空自衛隊のスクランブルは、米ソ冷戦当時から来る側と迎える側の目に見えない駆け引きや緊張があった。それは中国軍機でも変わらない。そして、無人機は「人」が乗っていないだけに予期せぬトラブルを誘発させないとも限らない。それを防ぐためにも、有効なスクランブルの手法が日本は必要になる。

![[衛星データ×LLM]自然言語で地球を解析。「Helios Platform」β版を2月2日より提供開始 〜「専門家の壁」を壊し、誰でも数時間で高度な地理空間解析が可能に〜](https://drone.jp/wp-content/uploads/20260202_Helios_INLRpZr2.jpg)